令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となります。

- 支給対象児童の年齢を「15歳年度末(3月31日)まで」から「18歳年度末(3月31日)まで」に引き上げ。

- 所得制限、所得上限を撤廃。

- 第3子以降の手当額を月15,000円から月30,000円に増額。

- 第3子の算定に含める児童年齢を「18歳年度末まで」から「22歳年度末まで」に変更。

- 支給回数を年3回から年6回に増加。

制度内容の比較

| 改正前 | 改正後 |

支給対象 | 15歳到達後の最初の年度末までの児童 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童 |

所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし |

手当月額 | ・3歳未満:一律15,000円 ・3歳~小学校終了まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :15,000円 ・中学生:一律10,000円 ・所得制限以上:一律5,000円(特例給付) | ・3歳未満 第1子、第2子:15,000円 第3子以降 :30,000円 ・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第1子、第2子:10,000円 第3子以降 :30,000円 |

第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |

支払期月 | 3回(6月、10月、2月) (各前月までの4カ月分を支払) | 6回(偶数月) (各前月までの2カ月分を支払) |

申請について

■現在児童手当を受給していない方は、対象拡充に伴う申請が必要です。

【対象世帯例】

- 中学生以下のお子様を養育しておらず、高校生のお子様を養育している方

- 令和4年(2022年)6月制度改正以降に、所得上限を超過したことにより児童手当の受給資格を喪失している方

■現在児童手当を受給中の方は、対象拡大に伴う申請は原則不要です。

【対象世帯例】

- 0歳から22歳年度末までのお子様(2人以下)を養育している方

- これまで児童手当を受給しており18歳年度末までのお子様を養育している方

ただし、第3子以降算定のカウントのため、次の方は申請が必要です。

- 18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様を養育している方

注意事項

第3子判定の子のカウントには、経済的な負担等がある18歳年度末以降から22歳年度末までの子が含まれます。

※18歳年度末を経過してから22歳年度末までのお子様は第3子以降算定のカウントに含むことができますが、手当の支給対象にはなりません。

※現在、児童手当を受給している方で、18 歳年度末以降から22 歳年度末までの子を含めても、養育する子が3人に満たない方は申請不要です。

「経済的負担」とは下記すべてに該当する場合のことを指します。

- 日常生活上の世話および必要な保護をしている

- お子さまが、受給者の収入によって日常生活の全部または一部を営んでいる

- 受給者による生活費の負担を欠くと、お子さまが通常の生活水準を維持することができない

※児童が自ら生計を維持するに足りる所得を得ているような場合や父母等と別居している場合であっても父母等が当該児童を養育している場合には対象となります。

※別居している場合の仕送りについては、金銭ではなく食料品や生活必需品などの場合であっても、その内容が子の日常生活の全部または一部を営むために必要で、その仕送りを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合は認められます。

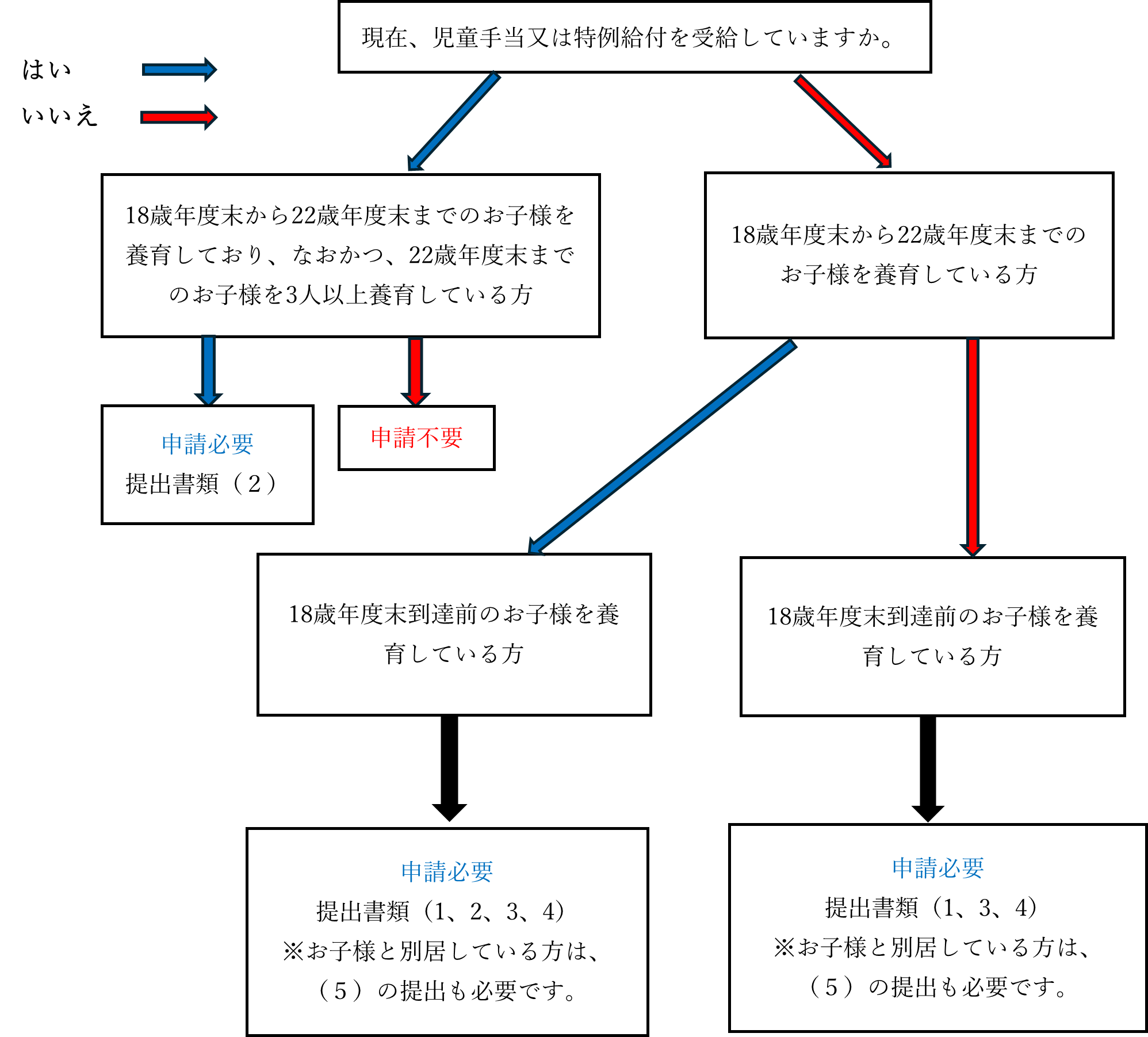

申請対象の判断

【提出書類】

1.児童手当認定請求書

2.監護相当・生計費の負担についての確認書

3.申請者名義の健康保険証(配偶者、お子様の健康保険証は不要です。)

4.申請者名義の通帳またはキャッシュカード(配偶者やお子様の口座は登録できません。)

5.別居監護申立書

6.配偶者及びお子様のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、マイナンバーが記載された住民票、マイナンバー通知カード)

7.本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)

1、児童手当認定請求書 (PDF:262.6キロバイト)

1、児童手当認定請求書 (PDF:262.6キロバイト)

2、監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:113.5キロバイト)

2、監護相当・生計費の負担についての確認書 (PDF:113.5キロバイト)

5、別居監護申立書 (PDF:60.5キロバイト)

5、別居監護申立書 (PDF:60.5キロバイト)

申請方法

・波佐見町役場 子ども・健康保険課 子育て支援班へ必要書類をご提出ください。

・提出書類は子育て支援班窓口にもありますが、上記からダウンロードできますのでご利用ください。

・郵送でも受け付けますが、書類に不備があった場合は再提出をお願いする場合がありますので、必ず平日の昼間に連絡が取れる連絡先の記入をお願いします。

・公務員の方は勤務先で手続きを行ってください。